梅兰芳先生逝世六十周年 梅兰芳先生逝世六十周年

1961.08.08-2021.08.08

梅兰芳先生 一向重视昆曲, 强调学习昆曲的重要, 并且也真是出自衷心的爱好昆曲。

他用昆曲的表演方法丰富了京剧旦角的表演艺术,同时,反过来又丰富和提高了昆曲的表演艺术。

他每次到上海来演出,必定要抽空到我家来聊天,有时聊得高兴,我就拿出笛子来,他就引吭高歌,唱上二三支昆曲,这正说明他对昆曲的热爱。

记得第一次见面,他就要我为之吹笛,唱了《游园》中的【皂罗袍】和【好姐姐】两支曲子。从一九三三年他迁居上海后,我们便时相往还,成为知友。

一九三三年上海昆曲保存社举行会演筹募基金,那次梅先生满怀热情,自动参加。第一天演的就是前面说过的《游园惊梦》,第二天《断桥》,第三天《瑶台》,都是我为他配戏。

说也凑巧,我第一次与他订交,是我吹的笛子,他唱的《游园》;第一次同台演出,又是他的杜丽娘,我的柳梦梅;最后一次合作拍电影也是《游园惊梦》;而最后一次同台合作,还是《游园惊梦》。

在三十年中,合演此戏更是不下数十次。每次合作,都能过足戏瘾。根据我的看法,如果说《宇宙锋》是他皮黄的代表作,那么这出《游园惊梦》就是他昆曲的代表作了。

梅先生对昆曲有深厚的感情,曾经在这方面下过长期的苦功,功底极深。据他自己对我说,他于十一岁那年第一次踏上舞台,演的就是昆曲《长生殿》中《鹊桥密誓》一折的织女。他在二十岁左右,使下苦功学了很多昆腔戏。

过去常演的就有《雷峰塔》的《水斗》、《断桥》,《西厢记》的《佳期》、《拷红》,《风筝误》的《惊丑》、《前亲》、《后亲》,《玉簪记》的《琴挑》、《问病》、《偷诗》,《金雀记》的《觅花》、《庵会》、《乔醋》、《醉圆》,《狮吼记》的《梳妆》、《跪池》、《三怕》,《南柯记》的《瑶台》,《渔家乐》的《藏舟》,《铁冠图》的《刺虎》,还有两出吹腔戏《昭君出塞》和《奇双会》。

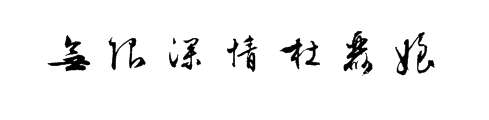

这许多戏差不多每一出都是精品,但是给我印象最深的则是《刺虎》、《断桥》、《奇双会》和《游园惊梦》。  梅兰芳先生逝世六十周年 梅兰芳先生逝世六十周年

1961.08.08-2021.08.08

尤其是 《游园惊梦》中的杜丽娘, 更可说是其中的绝品。 这里我就想专门谈谈这位不同凡响的杜丽娘。  在这出戏里,梅先生无论是唱、念、做都有许多突出的地方。通过他的优秀的表演,不仅表现出了杜丽娘的温婉、儒雅、贞静的性格,还把这位深锁幽闺的少女心灵深处的寂寞、空虚、惆怅、彷徨的心情,在唱做中恰如其分地流露出来,而且演来层次分明,让每一个细心的观众都能明显地感觉到。

如在“游园”的时候,他只流露了些微惆怅之情,而着重在叙景,体现了词中“摇漾春如线”的意境。这种意境表现越足,就越能使观众觉得这样幽闲的环境,这样美丽的姑娘,应该有一个如意的家室。

在“惊梦”时,从念“蓦地游舂转”一段白口,到唱完【山坡羊】一支曲子,将杜丽娘的怀人幽怨大胆暴露出来,不再像“游园”时那样含蓄了。

在柳梦梅唱【山桃红】曲子时,他的表情极为细腻,既表现出了杜丽娘幽怨已消,梦中欢欣和不可遏止的兴奋,但又不失杜丽娘端丽温柔的本性。在【绵搭絮】一支曲中,则从向往梦景中衬托出眼前的一片冰冷。

尤其难得的是,这几个不同层次的表演,他不是简单地依靠面部,而是把人物在各个阶段的不同心情和感受,贯串在全部唱、念、身段和面部表情中。而且在每一层次的转变之间,毫无矫揉造作之弊,真正达到了浑然天成的境界。  梅兰芳先生逝世六十周年 梅兰芳先生逝世六十周年

《惊梦》一场,因为表现的不是普通的梦境,似真非真,似幻非幻, 似虚非虚,似实非实, 所以杜丽娘的表演也要与此相适应, 既不能过实,又不能过虚。 过实则易于损伤梦的意境,过虚又极易流于轻浮,最好的表演是在缠绵中表现出一些飘忽感。我演此戏几十年,对手也是数以十计, 但是没有一个人能够像他那样演得恰到好处。

譬如,当柳梦梅唱“则为你如花美眷,似水流年”这一支【山桃红】的时候,杜丽娘在一个比较长的时间里都是抬着手以袖遮面,满怀少女的娇羞,谛听情郎倾诉心中的爱慕。

这一段表演,因为身段是静止不动的,一般人演来很容易僵,但他则不然。尽管他那时的姿态也是静止的,而且是站在连歌带舞的柳梦梅的身边,然而观众却能从这亭亭玉立的身躯中感觉到埋藏在她心灵深处的爱情的冲动。

在“似水流年”的行腔中,他总是慢慢地投下右袖,低着头又渐渐地投下左袖,这种仿佛因内心激动而出现的下意识动作,很自然地和柳梦梅有意相拂的右袖相碰在“年”字的节奏上,同时又在这一节奏上秋波暗送,与柳梦梅投来的含情脉脉的目光像闪电似的一触,柔情蜜意,令人荡气回肠。  梅兰芳先生逝世六十周年 梅兰芳先生逝世六十周年

写到这里, 我想谈谈梅先生的眼神。 提到他的眼神, 过去常常有人把他比之于杨小楼。

从表面上看来,他们两人一唱武生,一唱旦角,好像无从比起,其实不然。尽管行当不同,这两位艺术大师在运用眼神上却有异曲同工之妙。其中一个最大的共同点在于“惜墨如金”。

平时收敛得很好,要用在节骨眼上,而且不用则已,用必惊人。在这方面杨小楼固然炉火纯青,而梅先生也毫不逊色。

我们知道,旦角的眼神最难用的是所谓“对眼光”,而他恰恰就在这“对眼光”上有独到的功夫。

单单在《惊梦》这场戏里,就有四次精彩的表演:前面提到的是一次。还有一次是在杜、柳初次见面的时候,在桃红柳绿的季节,一个正在怀春的情窦初幵的少女,突然看到了一个风度翩翩、风流蕴藉的书生,一方面固然不禁怦然动心,惊喜交集,另一方面却又满怀娇羞,手足无措,这是一种多么复杂的感情,但他却通过与柳梦梅的一次“对眼光”淋漓尽致地表现了出来。

第三次是在念“因何到此”这句白口中与对方一触即收,不前不后,不疾不徐,恰恰就对在节骨眼上。第四次在柳梦梅唱完【山桃红】末一句“好处相逢无一言”后,往上场台口一扑,杜丽娘避走到下场门,在音乐奏【万年欢】牌子中互相偷看,这一眼真是魅力无穷。光这四次,就足以表明他的“对眼光”的精湛技艺,不仅对得好, 而且对得准,对得巧。

每次我与他合作演《惊梦》,一接触他那明如秋水的双瞳,整个身心都会感到很大的震动,好像一股巨大的暖流贯穿全身;而与其他人合演此戏的时候,就很少有这样的感受。  梅兰芳先生逝世六十周年 梅兰芳先生逝世六十周年

除了眼神, 梅先生的白口也堪称一绝。 不仅咬字准而圆,吐字清而响, 而且抑扬顿挫无不曲尽其妙,优美绝伦。

这两段五言诗就念得好听极了。不仅段落分明,而且两段之间似断而连。“春呐,春”的第二个“春”字,他念得又清又响,充分表现出杜丽娘的“我欲问天”的心情。接下来的三句略有停顿,音节之间仿佛给人以辗转沉思的味道。

正因为这几句念白他不但念得动听,而且传神(把杜丽娘的感伤之情完全表达岀来了),所以,每次演到这个地方,台下总是寂静无声,连得他在叫板之先轻轻地叹的那一口气,观众都能听得清清楚楚。

我听戏数十年,在旦行中念白有这样巨大魅力的,实在是不多的。  梅兰芳先生逝世六十周年 梅兰芳先生逝世六十周年

梅先生在念白上固然功夫极深, 在唱腔上也有独到之处。

他咬字清楚, 收发口诀异常准确,行腔运气也十分舒畅,高音婉转清朗,落音厚重达远。

1961.08.08-2021.08.08

除了上面所讲的以外, 梅先生还有一个独特的本领, 就是在台上有一种特别巨大的感染力 和一种特别灵敏的反应力,

能够感染别人,配合别人, 使彼此感情水乳交融,丝丝入扣。

我与他合作数十年,对这一点体会特别深。譬如《惊梦》“转过这芍药栏前,紧靠着湖山石边”两句唱词里,有杜、柳两人的“合扇”身段(两个人做同样动作,术语名曰“合扇”)。

当我右手拈他左腕,向左右两指,脚底下左右移步的时候,每次我都感觉到他有一种灵敏的反应力,能够在一瞬间区别“合扇”对方身上各个部位的感觉,极迅速地调整自己身上的劲头与之相适应。 所以我们两人每次“合扇”,几乎都能达到谁不管谁而浑然全似的境界。又如“和你把领扣松”一句唱词中,在“松”字行腔时,我从“大边”向“小边”一扑,他总在我已扑到而尚未接触到的一刹那间,飘然转身走到“大边”。

这个地方的尺寸说起来并不复杂, 但却是判断一个演员的功底和一场戏演出质量的一个标准,如果掌握得不好,只要在柳梦梅正向“小边”走来而尚未到达时早走了一步甚至半步,或者柳梦梅到了“小边”只是迟几秒钟再走去,都会使柳梦梅在台上发僵,这真是差之毫厘,失之千里。

可是梅先生在这种地方,总是不疾不徐,跟对方配合得严丝密缝。而且他的步法看上去飘飘然似乎很快,却一点没有急促的感觉;一起一止都合着柳梦梅唱腔的节奏,但又不是机械地踩着板眼迈步。这份功力,真当得起“炉火纯青”四个字了。

正因为他在《游园惊梦》中有那么多精彩之处,所以我敢大胆地说他所塑造的杜丽娘的形象,和汤显祖笔下的创造,同是我国戏曲史上不朽的杰作。

编辑:邓超丨文章来源:杨崑工作室

欢迎投稿:363036353@qq.com |

梅兰芳先生逝世六十周年

梅兰芳先生逝世六十周年